- 千代田区防災ポータルサイト

- 防災知識

- ゲリラ豪雨・火山・etc

防災知識 ゲリラ豪雨・火山・etc

ゲリラ豪雨

ゲリラ豪雨とは、局地的に短時間(1時間程度)で降る激しい豪雨のことで、急速に発達した積乱雲によって発生します。規模が小さく、突発的かつ散発的に起こるため、事前に予測することが難しいといわれています。以下の内容を確認し、日ごろからの心構えを意識するようにしましょう。

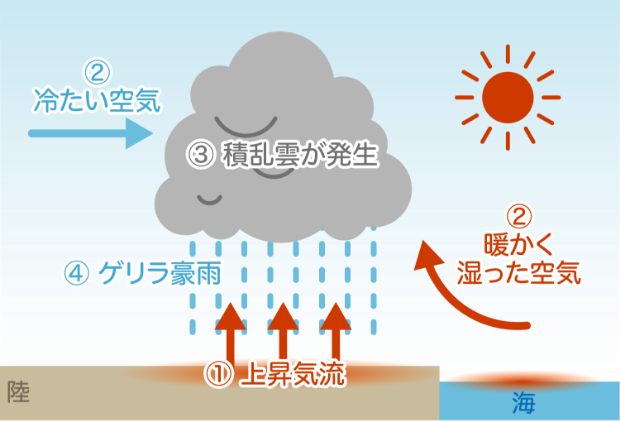

ゲリラ豪雨のしくみ

-

地表面近くの空気が日差し等で温められると、「上昇気流」によって雲が発生します。

-

地表面付近に暖かく湿った空気が流入した時や、上空へ冷たい空気が流入した時など、地表と上空の気温差が大きい状態(不安定な大気状態)になると、上昇気流が強まります。

-

上昇気流が強まり、雲が成長を続けると、「積乱雲」となって雨を伴うようになります。

-

不安定な大気状態により積乱雲がさらに発達すると、局地的に短時間で強い雨を降らせ、ゲリラ豪雨をもたらします。

このことから、ゲリラ豪雨が起こりやすいのは、「地表気温が高い」「湿度が高い」「上空の気温が低い」夏の時期と言えます。

夏は、「太平洋高気圧」と呼ばれる暑さと、湿った空気をもたらす高気圧に覆われているため、常に地表温度と湿度の高さの条件を満たしている状況といえます。都市部では、エアコンの室外機の熱や車の排気ガス等によって、地表気温はさらに高くなります。そこに上空に冷たい空気が入ることで、大気の状態が不安定になり、積乱雲が発達します。

つまり、猛暑になればなるほど、ゲリラ豪雨のリスクは高まります。(※春や秋にもゲリラ豪雨は発生しますが、これは夏とは逆に、冬の寒い空気が上空に入って地表と上空の気温差が大きくなって起こるケースが多いです)

なお、「ゲリラ豪雨」は一部の報道機関などで呼ばれているものの、気象庁では正式名称としていません。気象庁では、「局地的大雨」「集中豪雨」等と表しています。

ゲリラ豪雨がもたらす影響

-

短時間に大量の雨が降るため、河川の急な増水や氾濫、低地やアンダーパス(線路や道路等の下を通過するために低くなっている道路)の冠水、地下街の浸水等が発生する可能性があります。

-

河川の上流でゲリラ豪雨が発生すると、雨が降っていない下流でも、水位が急激に上昇することがあります。河原等にいる場合は注意が必要です。

-

ゲリラ豪雨を引き起こす積乱雲は、突風や雷、ひょうなどの激しい気象現象を引き起こすことがあります。

ゲリラ豪雨に対する日頃からの備え

-

天候の急変に注意

ゲリラ豪雨が発生する前兆として「急に真っ黒な雲が近づいてくる」「雷の音が聞こえる、光が見える」といった天候の急な変化がみられる場合があります。天気予報や天気予報アプリの情報と合わせて、天候の変化にも注意しましょう。

-

側溝や雨どいを掃除

側溝や雨どいはこまめに掃除しましょう。ゴミなどが溜まっていると、雨水がうまく流れず、溢れ出す可能性があります。

-

風で飛ばされそうなものは固定するか片付ける

ゲリラ豪雨の発生時には、激しい突風が吹くことがあります。屋外に設置しているものが飛ばされないよう、予め固定しておくか、家の中へ取り込むようにしましょう。

-

ハザードマップで危険な場所を確認

浸水や土砂災害の可能性のある場所を確認しましょう。千代田区のハザードマップは以下リンクや、千代田区防災アプリからも確認できます。

-

地震や噴火等、他の災害でも活用できる備蓄を準備

備蓄品は最低3日分以上、出来れば1週間分を推奨しています。

・水・食料(水は一人1日3リットルが目安)、携帯トイレ(一人1日5回分が目安)、救急箱・常備薬、カセットコンロ・ボンベ、手回し充電式ラジオ、懐中電灯、乾電池、モバイルバッテリー、 LEDランタン・ヘッドライト、アルコールスプレー、除菌ウエットティッシュ、ガムテープ、新聞など

ゲリラ豪雨に遭遇したら

情報収集が最重要!

ゲリラ豪雨が発生すると、狭い範囲で短時間に大量の雨が降ります。気象庁HPや天気予報アプリの雨雲レーダーなどを活用し、今後の雨量や雨雲の動き等に関する最新情報を常に把握するようにしましょう。

ゲリラ豪雨が発生したら、安全確保!

-

安全な建物に避難する

ゲリラ豪雨を引き起こす積乱雲は、突風や雷、ひょうなどの激しい気象現象を発生させる可能性があります。屋外にいる場合は、すぐに安全な建物に避難し、窓から離れた場所で待機してください。

-

河川には近づかない

水位が急増し、流れも速くなります。様子を見に行ったりせず、絶対に近づかないようにしましょう。

-

アンダーパスを通らない

アンダーパスも雨水が流れ込み冠水しやすい地点です。車が水没して動かなくなると危険ですので、無理に通らず迂回するようにしましょう。

-

地下にいる場合は地上(屋内)へ移動

地下街等も浸水する可能性があります。また、地上の状況が分からず、危険を察知するのが遅れてしまうため、天気予報アプリ等で天候の急変に関する情報を確認したら、すぐに地上(屋内)へ移動しましょう。なお、地下街で浸水が発生した場合、管理者からの避難誘導がなされます。その際は誘導指示に従って慌てず速やかに避難してください。

火山対策

火山の噴火は、地震同様に事前の予測が非常に難しい現象です。いつ起こるか分からない噴火・降灰に備えて、日頃から知識を身に着けておくことや、いざという時のといった備えをしておくことが重要です。

富士山の火山噴火について

日本には111の活火山があり、気象庁ではこのうち50の火山を常時観測しています。千代田区の火山対策は、噴火した際、都心及びその周辺に甚大な被害や影響をもたらす恐れのある「富士山」の噴火降灰を主としています。

-

富士山の概要

-

富士山は、フィリピン海プレート、北米プレート、ユーラシアプレートが接する地域に、静岡県及び山梨県の二間にまたがって位置している成層火山です。富士山の山頂火口から千代田区までの距離は、約100kmです。

-

富士山は、約10万年前から1万年前まで活動した「古富士火山」と、それ以降から現在まで活動を続ける「新富士火山」に区分されています。

-

富士山は、古文書等の歴史的資料によると、781年以降に10回の噴火が確認されています。中でも1707年12月に発生した宝永大噴火は、現在最も新しい噴火であるとともに、最大のものとされています。記録では、100km離れた江戸にも火山灰が積もったことが残されています。

-

-

富士山に対する国・自治体の検討

平成12年及び13年に、富士山直下の深さ15km付近を震源とする地震の多発が観測され、改めて富士山が活火山であることが認識されました。

仮に噴火した場合には、広範かつ多大な被害や影響が生じるおそれがあることから、平成13年に富士山火山防災協議会が設立(のちに東京都も参加)され、平成16年には富士山ハザードマップが作成されました。協議会の中では、ハザードマップを基に、国・県・市町村の役割分担を明確にしたうえで、広域的な防災対策等について具体的な検討が行われました。

区でも、こうした国や都の動きを踏まえながら、千代田区地域防災計画(火山対策編)を策定し、必要な物資を備蓄する等の対策を進めています。

被害想定

-

本想定は国が設置した「富士山ハザードマップ検討委員会」が公表した「富士山ハザードマップ検討委員会報告書」を基にしています。

-

噴火の規模想定:宝永大噴火と同等(継続時間16日間)

-

降灰範囲:千代田区 2~10㎝程度

火山噴火・降灰がもたらす日常生活への影響

-

交通への影響

火山灰が降ると視界が悪化します。自動車が火山灰を巻き上げることで、さらに視界が悪化します。

道路上に火山灰が積もると、湿っていても乾いていても非常に滑りやすくなり、ブレーキが利きにくくなります。火山灰が厚く積もると、道路が通行不可能になります。 -

給水への影響

降灰によって水の汚濁、給水装置の遮断・破損が起きることがあります。降灰に伴う清掃用水の需要が増加することで、しばらくの間、水不足になることがあります。

-

電力への影響

降灰によって停電が起きることがあります。湿った火山灰には導電性があり、電源供給装置の清掃を行う際に感電することがあります。

-

建物被害

火山灰の重みによって屋根が崩壊することがあります。屋根上に積もった火山灰の清掃をする際に、人の重みが加わり屋根が崩壊することがあります。

噴火に対する日頃からの備え

火山灰に備えた備蓄をしましょう。

-

火山灰対策に特化した備蓄

火山灰が目や肺に入ると健康に影響が出る恐れがあります。以下の降灰用資機材を備蓄しましょう。

-

地震や水害等、他の災害でも活用できる備蓄

備蓄品は最低3日分以上、出来れば1週間分を推奨しています。

・水・食料(水は一人1日3リットルが目安)、携帯トイレ(一人1日5回分が目安)、救急箱・常備薬、カセットコンロ・ボンベ、手回し充電式ラジオ、懐中電灯、乾電池、モバイルバッテリー、 LEDランタン・ヘッドライト、アルコールスプレー、除菌ウエットティッシュ、ガムテープ、新聞など

火山灰対策マスク(防じんマスク)

顔に密着し、産業用として認証されたマスク

火山灰対策ゴーグル

火山灰が眼に入るのを防ぐためのゴーグル

除灰用スコップ

降灰を取り除くためのスコップ

ヘルメット

降灰除去作業の際のヘルメット

噴火した際に取るべき行動

-

情報収集

東京都や千代田区、気象庁等の発信する情報に注意し、情報収集を行ってください。

-

千代田区では、防災ポータルサイト、防災アプリ、安全・安心メール、区公式SNS(LINE、X、Facebook)等で随時情報を発信いたします。

-

気象庁のホームページでは、以下に関する情報を確認できます。

その1 噴火警報・予報

噴火に伴って、生命に危険を及ぼす火山現象(大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等)の発生が予想される場合やその危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に「警戒が必要な範囲」(生命に危険を及ぼす範囲)を明示して発表されます。その2 降灰予報

噴火後に、どこに、どれだけの量の火山灰が降るかについて、詳細な情報が発表されます。 -

-

降灰がある場合は・・

-

ゴーグル、防塵マスクを着用し、目や口を守りましょう。

火山灰が目に入ると角膜剥離などを引き起こす可能性があるため、コンタクトは付けず、メガネを使用しましょう。

-

火山灰が家に入らないよう、窓を閉めましょう。

外出時に火山灰が降り始めてしまった場合は、火山灰が降り止むまで屋内に留まりましょう。

-

噴火・降灰時の注意事項

-

自動車や自転車の運転は控えてください

少量の降灰でも視界が悪化し、道が滑りやすくなります。自動車・自転車の運転は控えてください。

どうしても運転せざるを得ない場合には、日中であってもヘッドライトを必ず点灯し、徐行運転を心がけるとともに、歩行者に十分注意して走行しましょう。火山灰は自動車の故障の原因にもなります。 -

火山灰に対してやってはいけないこと

-

火山灰の水浸しNG

清掃の際に火山灰を湿らせることで飛散を防止できますが、水浸しにすると塊になって清掃がより困難になります。また、屋根に積もった火山灰が水を含んで重くなると、屋根が落ちる危険性が高まります。

-

火山灰を道路に捨てない

火山灰を道路上に捨てないでください。火山灰が風で飛散してしまいます。区からのお知らせがあるまでは、各家庭等で保管してください。

-

火山灰を流さない

火山灰を排水溝や雨水ますに流してはいけません。排水管を詰まらせるおそれがあります。

-

-

火山灰の正しい清掃・廃棄

家屋等に積もった火山灰は各家庭で収集し、千代田区からのお知らせがあるまでは、保管しておくようお願いします。

通常のポリ袋で保管する場合は非常に破れやすいため、袋を二重にして使用するなどして、火山灰が飛散しないよう注意してください。